|

Elke Hennen: Alice im Wunderland

Außenansicht: In Farbe gekratzte Gucklöcher am Fenster

oben: Blick durch die Löcher auf "Alice im Wunderland"

Akteure: Elke Hennen und Stefan Schell

unten: Jan Löchte

Bild: Der Förster im Silberwald

Ton: Emmanuelle, synchron nachgesprochen von Jan Löchte

Abb. oben: Details Jan Löchte

Abb unten: Pablo Wendel

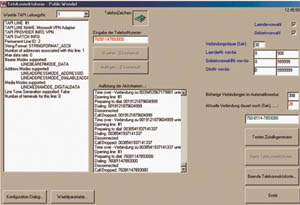

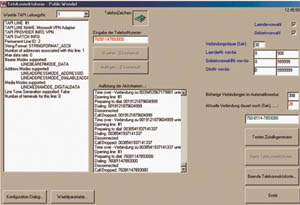

Screenshot des Programms

Abb. unten: Heide Spieth-Wolpert

Heide Spieth-Wolpert: Schlaflager

Heide Spieth-Wolpert: Betonkissen

unten: Rosa Rücker: Ananasinstallation

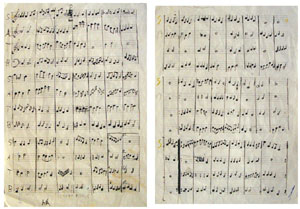

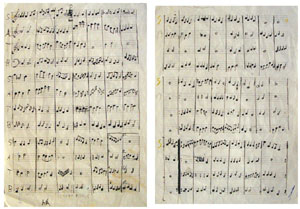

Rosa Rücker: Musik im oberen, abgetrennten Raum

Rosa Rücker: Noten

unten: Lena Röth

Lena Röth: 2 Räume + 11 Häuser + 10 Stimmen = 1 Raum

Klanginstallation mit 11 Häusern aus Pappe

|

täglich

frisch

Elke

Hennen, Jan Löchte, Rudolf Reiber, Pablo Wendel, Verena Frank, Heide

Spieth, Rosa Rücker, Frank Maier, Lena Röth

english version

Das Konzept der Ausstellung

besteht darin, dass der Galerieraum täglich wechselnd von jeweils

einem/einer Studenten/in der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste,

betreut von Alexandra Ranner, für die Dauer von 24 Stunden bespielt

wird. In diesen 24 Stunden sind der Abbau der vorangegangenen Ausstellung,

anfallende Transporte, eventuelle Sanierung der Wände und schließlich

der Aufbau der neuen Ausstellung inbegriffen. Die Ausstellung wird im

Block stattfinden, das heißt, es werden neun Einzelausstellungen

(dies ist die Anzahl der Projekt -Teilnehmer) vorgeführt und folglich

wird auch jeden Abend eine Eröffnung veranstaltet.

Während es in der Studienzeit meist üblich ist, die eigene Arbeit

im Rahmen einer Gruppenausstellung zu präsentieren, soll dieses Projekt

jeden/jede Studenten/in mit der Aufgabe konfrontieren, den jeweils gleichen

Raum alleine zu bespielen. Natürlich sind die Ergebnisse, wegen der

jeweil individuell subjektiven Sicht- und Herangehensweise jedes Künstlers

sehr unterschiedlich.

Die Termine waren:

Dienstag 18.5.: Elke Hennen „Alice im Wunderland“

Mittwoch 19.5.: Jan Löchte „Förster der Lust –

Augenblicke im Leben eines Passanten“

Donnerstag 20.5.: Rudolf Reiber „Verantwortung und Sicherheit“

Freitag 21.5.: Pablo Wendel „Telekonnektophonie“

Samstag 22.5.: Verena Frank „Shift“

Sonntag 23.5.: Heide Spieth-Wolpert „Zwischenwelten“

Montag 24.5.: Rosa Rücker „Ananas“, „Konzert“

Dienstag 25.5.: Frank Maier „Handycap“

Mittwoch 26.5.: Lena Röth „Sprach-Räume“

Kontakt: Jan Löchte 0170-4053391 / Rudolf Reiber 0179-982720

Es erschien ein Katalog in Kooperation mit der Kunstakademie. Hier

der Text von Veranstalterseite

T.ä.gl.i.ch.fr.i.sch

Als ein von Künstlerinnen und Künstlern betriebener Ausstellungs-

und Veranstaltungsraum hat Oberwelt e.V. (unter anderem) ein Interesse

an der Hinterfragung gängiger Kunstvermittlung und einer Untersuchung

alternativer Möglichkeiten der Präsentation.

Eigene Erfahrungen des Teams mit Betrieb und Markt begründen unser

Anliegen, über eine pragmatische Programmveranstaltung hinaus vorwiegend

nicht etablierte künstlerische Alltagspraxis zu diskutieren.

Das Motto „täglich frisch“ verrät zunächst

keinen künstlerischen Inhalt und wirkt vielleicht eher wie ein

etwas sarkastischer Rückzug auf studentische Anonymität und

einen rein formalen Anspruch von überengagierter Abwechslung im

Angebot.

Bis in die Presse-Erklärung hinein bekannte sich die Gruppe offensiv

zum studentischen Status und zur akademischen Betreuung durch die Dozentin

Alexandra Ranner, die während der letzten zwei Semester als Gastprofessorin

die „Klasse für Installation, Performance und Video“

unterrichtete und um die herum sich das Projekt formierte, ohne seine

Identität auf ein hierarchisches Verhältnis zur Lehrenden

zu beschränkt zu sehen, sondern wohl – nach wiederholten

Vakanzen des Lehrstuhls – eine, die Suche nach Lehrverhältnissen

betreffend, eher nomadische Situation gewohnt.

Wo verbirgt sich aber aus Oberwelt-Sicht der Gewinn im Sinne einer Verschränkung

von Studium und Selbstbestimmung – dem Ziel von Selbstorganisation?

- Auf jeden Fall wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich

die volle und jeweils alleinige Verantwortung für den ganzen Ausstellungsraum

übernehmen und dabei – wie im exakten Gegensatz zu einem

Passus im Vertrag der Arbeit „Ästhetik“ von Rudolf

Reiber – auf ihre Bildrechte nicht verzichten, sondern für

sie einstehen können.

- Dafür bot die Gruppe an, schnell zu machen und im Block aufzutreten:

9x Aufbau, Eröffnung und Renovierung jeweils im Komplettpaket in

24 Stunden.

Oberwelt verlangte daraufhin im Vorfeld individuelle Bewerbungen mit

einem Rückblick auf realisierte Arbeiten und dezidierte Konzeptbeschreibungen.

Die Beteiligten ließen sich mit großem Einsatz auf diese

erste Phase ein, bauten sogar ein Oberweltmodell, in dem in kleinem

Maßstab mehrere Installationen realisiert und fotografisch anschaulich

gemacht wurden. Entgegen kam uns dabei natürlich, dass die Räumlichkeiten

durchgehend auf hohem bildnerischen Niveau und großzügig

bespielt zu werden versprachen.

Dennoch bestand die Gruppe Oberwelt gegenüber auf einer Bewerbung

als Gruppe. Die Verbindlichkeit des internen Diskussionsprozesses unter

den Teilnehmenden wurde über etwaige Einwände des Veranstalterkollektivs

und gegen eine Vereinzelung von außen gestellt. Man könnte

darin auch ein Prinzip der internen Solidarität erkennen. Bereits

hier meinte ich jedenfalls eine leistungsorientierte aber gleichzeitig

partnerschaftliche Qualität in der Auffassung von Studium oder

Kunstpraxis zu spüren, die sich dann im praktischen Ablauf der

schon aufgrund ihrer Dynamik charmanten Staffel fortsetzte.

Das kleine Festival der täglich frischen Eröffnungen rückte

den Produktionsprozess in den Mittelpunkt und konnte auch für den

regelmäßigen Besucher als ein im besten Sinne akademisches

Studium der Kunst funktionieren, indem es eine große Konzentration

auf die Einzelpositionen ermöglichte und ohne thematisch einengenden

Rahmen ein weites Spektrum von Ansätzen zeigte.

Bei aller nach außen gerichteten Kraft der einzelnen Arbeiten

stellte dabei meines Erachtens die nach innen abstrahlende Kommunikation

– z.B. bei den Übergaben und den füreinander gehaltenen

Reden – einen wichtigen Mehrwert des Projektes dar und ließ

„täglich frisch“ zu einem Ereignis werden, in dem künstlerische

Autonomie und emanzipatorisch angelegter Kulturbetrieb glücklich

zusammenfanden.

Peter Haury

Jan Löchte zu "Förster der Lust"

, Videoperformance

Hauptbestandteile der Arbeit sind zwei Filme. Der erste Film ist “Der

Förster vom Silberwald”, ein Heimatfilm aus dem Jahr 1954,

den ich als Kind zusammen mit meiner Oma gesehen habe. Der zweite Film,

“Emmanuelle” von 1974, ist ein Erotikfilm, der erste große

Kinoerfolg in diesem Genre, und ich sah diesen Film als meine erste

Erfahrung mit dem Thema Erotikfilm; ich war vielleicht zwölf Jahre

alt und klebte zusammen mit meinem Bruder vorm Fernseher.

“Förster der Lust” ist die Mischung aus den tonlosen

Bildern des Heimatfilms

mit den nachgesprochenen Dialogen des Erotikfilms. Filme sind auch immer

Ausdruck einer Zeit und es ist daher kein Wunder, dass in den Heimatfilmen

vor allen Dingen großartige Natur- und Tieraufnahmen gezeigt werden,

die

sich um eine eher einfache Handlung reihen. Im “Förster vom

Silberwald” ist

das die Liebe zwischen der jungen Wiener Künstlerin Liesl und dem

Förster

Hubert. “Emmanuelle” propagiert dagegen eine Überzeugung

die erst nach 1968 öffentlich so möglich war. Sätze wie

“Die Ehe ist eine Fessel die man

abstreifen muss” bedeuten ein neues individuelles Selbstverständnis

mit einem Privatleben, das nicht mehr an die vormals gültigen Normen

gebunden ist, und die liberalen Auswirkungen dieser neuen Vorstellungen

sind bis heute geblieben. Die Filmfigur Emmanuelle reist zu ihrem Mann,

einem französischen Diplomaten, nach Bangkog und lernt dort durch

eine Art Initiation, dass die Liebe nicht für ein Leben zu zweit

bestimmt ist, sondern dass das Ziel die körperliche Erfüllung

und die entsprechende Geisteshaltung ist. Besucher der Ausstellung waren

vielleicht etwas verwundert, denn ich stand vor der Galerie und sprach

die Dialoge aus “Emmanuelle” nach. Das sah zwar aus wie

ein Selbstgespräch, wirklich jedoch wurde das Gesprochene in die

Galerie übertragen, wo es zu den Bildern des Heimatfilms erscholl

und mit diesem ein neues Gebilde ergab. Dort hatte der Besucher die

Chance den Ursprung von Text und Bild zu erkennen, wenn er eine an der

Wand befestigte Konsole genauer ansah; denn während auf der Konsole

recht offensichtlich ein altes Filmbegleitheft zum “Förster

vom Silberwald” lag, wurde beim Blick unter die Oberfläche

klar, dass der Sockel der Konsole aus dem Pappschuber des Emmanuellefilms

gefertigt war.

"Augenblicke im Leben eines Passanten", C-Prints, 2004, je

22,5 x 30 cm

Fotografien von Auffälligkeiten beim Gang durch die Stadt

Die Lust am Zweideutigen bleibt. Manchmal lauf ich durch die Stadt,

komm am

Nagelstudio vorbei und muss einfach grinsen. Drei Fenster weiter ist

gerade

Mittagspause. Im Fenster hängt ein Zettel “Komme gleich wieder”.

Unwillkürlich kommt mir der Witz in den Sinn: Kommt eine Frau beim

Arzt,

meint der Arzt: “Kommen Sie bald wieder”. Ein Freund aus

England, der mich

besuchte und plötzlich einen Lachanfall wegen meines Tabaks mit

dem Aufdruck “Milde Shag” bekam, weil Shag im Englischen

“Fick” bedeutet. Kurze

Irritationen, eigentlich ernst gemeint und korrekt ausgedrückt,

dennoch

unbeabsichtigt doppeldeutig und manchmal ungewollt komisch. Es liegt

eben

alles im Auge des Betrachters.

Pablo Wendel

Telekonnektofonie

Mit Hilfe von zwei simultan geschalteten Computern, werden jeweils Ziffernkombinationen

als Telefonnummern ins Telefonnetz geschickt. Die gewählten Anschlüsse

sind über den gesamten Erdball verstreut und werden miteinander

verbunden. Im Gegensatz zum bewussten direkten Anwählen einer Verbindung

regelt hier ein Zufallsgenerator die Nummernauswahl und übernimmt

somit die Vermittlerrolle zwischen zwei angerufenen Stellen. Die Generatoren

werden hiermit zum aktiven Part, der zwei passive Empfänger konnektiert.

Da die Verbindung zeitlich auf 30 Sekunden begrenzt ist, entsteht eine

sich permanent neu aufbauende Spannung. Die Installation ist akustisch

verstärkt erlebbar und läuft autark ohne jeglichen Eingriff

ab.

Durch eine geringe Trefferquote ist es relativ unwahrscheinlich,

aber nicht auszuschließen, dass zwischen zwei Angerufenen eine

„echte Kommunikation“ entsteht. Es geht dabei nicht nur

um die tatsächliche verbale Kommunikation, die im vermeintlichen

Bewusstsein, der Abnehmer oder antwortenden Geräte entsteht, vielmehr

ist es die Verbindung selbst, die fasziniert. Im alltäglichen Fall

ist eine Verbindung nur Mittel zum Zweck, wir sind interessiert an dem

was unser Gesprächspartner zu sagen hat. Anders ist es hier: die

Dauer einer Verbindung währt gerade lang genug um eben diese kurz

aufzubauen. Es ist hier weniger von Wichtigkeit, was die angewählten

Punkte miteinander zu tun haben, sondern dass zwischen ihnen ein Kontakt

hergestellt wird. Es entstehen internationale zufallsbedingte Verknüpfungen

mit unvorhersehbaren menschlichen und vor allem technischen Prämissen,

die kulturell interessante Gegenüberstellung ermöglichen können

und den Besucher voyeuristisch daran teilhaben lassen.

Die Arbeit bleibt formal auf einem sehr nüchternen Niveau: zwei

Tische, zwei Computer. Von künstlerischem Interesse sind lediglich

die zwei Bildschirmoberflächen. Was dort zu sehen ist, ist eine

Art Membran des gerade noch Darstellbaren zwischen der haptischen, körperlichen,

empirisch wahrnehmbaren Welt und der den Einblick und Zugriff verwehrenden

Welt der elektronischen Daten unserer selbstverständlich darauf

angewiesenen Realität.

Rosa Rücker zu "Ananas":

Einmal, da habe ich die Schale einer Ananas, die ich mit meiner Familie

gegessen hatte, draußen in der Sonne trocknen wollen.

Da hab ich sie, die einzelnen Stücke, vorsichtig und dann sorgfältig

aufgefädelt. Und dann hingen sie in der Sonne, wiegten im Wind

und ich sah ihnen dabei zu und merkte, dass ich es gerne tat, und, dass

mich dieses Bild berührte.

Aber es war Sommer.

Und ich hatte es vorher schon erlebt, die Sommerluft, und das liegt

vielleicht an der Wärme, bindet die Geräusche, bindet, und

alles scheint stärker zu Leben als sonst.

Rosa Rücker zu "Konzert":

Da sind diese Noten. Ich hab sie irgendwann geschrieben, als Kind, weil

ich dachte, komponieren kann ja nicht so schwer sein. Man schreibt Noten

auf und denkt sich was dabei.

Was ich dabei dachte weiß ich nicht mehr.

Aber wie klingen sie?

Das frag ich mich seit dem.

Lena Röth:

11 Häuser

2 Räume

grosse Häuser, kleine Häuser

laute, stille, verquere, klare, lange, verwinkelte

1 Haus ohne Fenster

Wo ist die Tür?

Schwarze Fenster, wie Löcher

Blupp

Weisse Wände

Stimmen

Der Schrei eines Kindes

Die Stimme eines Mannes, der von Liebe spricht

Ein sanftes Lied

Klacken von Schuhen

„ Ach Lenchen... „

der Text eines Kinderbuches

Stille

Das Kläffen eines Hundes

Der verzweifelte Schrei eines Mannes

Lachen

Eine Frauenstimme „ ...ging leer aus, ging in der Stadt umher...

„

Ein „ Du machst mich wahnsinnig ! „ WAHN-Sinn, neben einem

Lachen, dass aus Häusern dringt, die Geschichten erzählen

und Erinnerungen die dich suchen gehen in der Stille eines Sprachgewirrs,

dass sich im Raum ausbreitet.

Fresh

Daily: An Installation Every Evening, 9 X

Elke Hennen, Jan Löchte, Rudolf Reiber, Pablo Wendel, Verena

Frank, Heide Spieth, Rosa Rücker, Frank Mailer, Lena Marie Röth

The concept of the exhibition is that, in a 24 hour cycle, the exhibition

space will be made available to a different student of the Staatlichen

Akademie der Bildenden Künste, under the care of Alexandra Ranner.

These 24 hours will involve dismantling the previous exhibition, transport

of works, repair of the walls where necessary, and finally the setting

up of the new exhibition. The exhibitions will be held on successive days,

i.e. nine solo exhibitions will take place (the number of the project

participants), with an opening every evening.

While it is usual for students to present their works in group exhibitions,

this project challenges each student to fill the same space on their own.

The results will naturally, because of the individual subjective perspective

and approach of each particular student, be very diverse.

Pablo Wendel

“Telekonnektophonie“

Two computers, triggered by two random number generators, simultaneously

send number combinations as phone numbers into the international telephone

network and connect destinations from all over the world. The aim is not

the actual verbal communication that is created in the consciousness of

the destinations and the recipients of the phone calls, rather it is the

connection that is fascinating.

After the installation the mechanism operates independently, without any

additional input. International, random connections are created with unpredictable

human as well as technical conditions without any relationship-generating

goals because the connection is limited to 30 seconds. Because of a low

hit rate, it is relatively improbable, however not impossible, that real

communication is created between the callers.

In everyday life this connection is a means to an end as we are interested

in what the other person has to say. It is different here: the duration

of a connection only lasts long enough to build itself up. It is not

important what connects the two destinations, but rather that there

is a random connection generated that is acoustically perceivable.

The work is of a very plain quality because only the computer monitors

are of artistic interest.

What you see there is a kind of membrane between the merely sensual,

physiological and empirical world and the world of electronic data on

which we naturally depend in reality, even though our insight and access

might be restricted. With this work people gain insight into the nearly

unlimited possibilities of connections within the international telephone

network.

In contrast to consciously dialing a connection, it is an independent

random number generator that decides on the numbers, thus taking over

the role of the operator mediating between the two callers. The two

generators become the active part in the connection of two passive recipients.

They create a permanent tension that can enable human and thus culturally

interesting interactions and invite the visitor to take part as a voyeur.

|