(english)(Vortrag online) Im

Mai ist es genau 100 Jahre her, dass Franz Kafkas Geschichte "Das

Urteil" in Max Brods Jahrbuch "Arcadia" das Licht der literarischen

Welt erblickte. Das kleine, im Originaltyposkript 17 Seiten kurze

Werk war in der Nacht vom 22. auf den 23. September 1912 "wie eine

regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt" aus seinem Urheber

hervorgegangen, wie dieser am 11. Februar 1913 in sein Tagebuch schrieb.

Es blieb zeitlebens die ihm "liebste Arbeit", während er den größten

Teil seines Gesamtwerks später vernichtet sehen wollte. Ein Erfolg

zu Lebzeiten war die Geschichte nicht. Die Arcadia-Auflage von 1000

war auch noch 1919 nicht vergriffen. Da lag allerdings "Das Urteil"

bereits als 80-Groschen-Heft der Nummer 34 in der Edition "Der Jüngste

Tag" im Kurt Wolff Verlag vor, der es in zweiter Auflage seit 1916

höchstens zwei- bis dreitausend mal verkaufte. Heute gilt die Geschichte

als eines der exorbitantesten Werke der Weltliteratur, in dem sich

die Ichzerfallenheit des modernen Menschen wie in keinem anderen davor

oder danach widerspiegelt.

Oberwelt-Mitglied Dr. Gerhard Oberlin ist Literaturwissenschaftler

und mit einem brandneuen Buch "Die letzten Mythen" in der Kafka-Forschung

vertreten.

Samstag, 20. April

Lesung von Susa Ramsthaler 18.15 bis 19.00 Uhr

Vortrag von Dr. Gerhard Oberlin 19.00 bis 20.00 Uhr

anschließend Möglichkeit

zum Gespräch

Gerhard und Ellen Rein haben angeregt, dem Vortrag eine Ausstellung

folgen zu lassen, in der künstlerische Reaktionen auf diese Geschichte

gezeigt werden. Ausstellungseröffnung ist der 19. 7. 2013.

Die Teilnahme steht allen Künstler/innen offen, die sich von dieser

exorbitanten Geschichte künstlerisch inspirieren lassen wollen. Sie

wird hiermit ausgeschrieben. Anmeldeschluss ist der 31. Mai via kontakt(at)oberwelt.de

oder postalisch, auch Performance willkommen, Abgabetermin und Aufbau

sind der 17. und 18. Juli. Die Einführung hält Dr. Gerhard Oberlin.

Fortgesetzt wird das Veranstaltungsformat in der Reihe

"Reflexe"

Die

Büchse der Pandora -100 Jahre Franz Kafkas "Urteil"

Susa

Ramsthaler (Lesung) / Dr. Gerhard Oberlin (Vortrag)

Pandora’s Box – 100 years of Franz Kafka’s “Judgement"

Susa Ramsthaler (Reading) / Dr. Gerhard Oberlin (Lecture)

In May 2013, it will be exactly 100 years since Franz Kafka’s story

“The Judgement” saw the literary light of day in Max Brod’s yearbook

“Arkadia”. The short work, only 17 pages in original typescript, emerged

from the author on the night of September 22nd, 1912 “as a true birth,

covered with filth and slime”, as he stated in his diary on February

11th, 1913. It remained his lifelong “favourite work”, whereas he

later wished to have most of his other works destroyed. The story

was not blessed with success during his lifetime. In 1919, there were

still unsold copies of the original Arkadia print run of 1000. However,

“The Judgement” was also available as number 34 in the series of dime

novels entitled “Der Jüngste Tag” (English: Judgement Day) published

by the Kurt Wolff Verlag. Between two and three thousand copies of

this second edition were sold from 1916. Today the story is regarded

as one of the most exorbitant works of world literature as the self-disintegration

of the contemporary individual is reflected in it as in no other work

past or present.

The Oberwelt member Dr. Gerhard Oberlin is literary scholar and author

of the recently published analysis of Kafka’s works entitled “Die

letzten Mythen” (English: The last Myths)

Gerhard and Ellen Rein proposed the lecture be followed by an exhibition

presenting artistic responses to Kafka’s “The Judgement”.

Exhibition opening: 19.7.2013, 7.15 pm

Participation is open to all artists who wish to be artistically inspired

by this exorbitant story. This is the official call for entries. Registration

by email (kontakt(at)oberwelt.de) or mail till May 31st, 2013, performances

welcome. Submission and installation of works July 17th/18th. Introductory

talk to be held by Dr. Gerhard Oberlin.

Vortrag von Gerhard

Oberlin

Die Büchse der Pandora - 100 Jahre Franz

Kafkas Das Urteil

„Das Vorhaben, die Geschichte des Menschen zu verstehen,

wird so lange scheitern, wie wir nicht in der Lage sind, das

Allgegenwärtige des Fremden in uns zu erkennen. Die Einsicht ist versperrt,

weil wir den Terror und das Leid, denen wir ausgesetzt waren, verleugnen

müssen. Diese Verschüttung der Quellen des Opferseins führt dazu,

dass der Gehorsam immer wieder inszeniert und weitergetragen wird.

Dabei ist das Perfide am Gehorsam seine eingebaute Sicherung: Gegen

ihn zu verstoßen bedeutet, mit Schuld überladen zu sein. Zugleich

halten wir uns für frei und autonom.“

Arno Gruen (2004, 54)

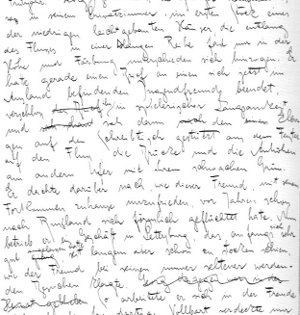

Das Urteil in der 1916 in Leipzig erschienenen Ausgabe des

Kurt

Wolff Verlags mit der Widmung „Für F.“: Es ist ein 29 Seiten

dünnes Heftchen, die Nummer 34 in der berühmt gewordenen,

durch den Materialmangel im Krieg verursachten einheitlichen

Gestalt der Reihe Der jüngste Tag: schwarzer Umschlagkarton

mit aufgeklebtem hellblauen Deckelschildchen.

Mit der Reihe wollte Kurt Wolff von 1913 an dafür sorgen, dass

„Schöpfungen der jüngsten Dichter, hervorgebracht durch das

gemeinsame Erlebnis unserer Zeit [...] zu billigstem Preise in

weiteste Kreise dringen“. Das ist ihm nicht gelungen. Das mit

1000-2000 Exemplaren aufgelegte Urteil erlebte zwar im

Sommer 1919 eine Nachauflage, doch dürfte von ihr nur ein

Teil verkauft worden sein, so dass vermutlich weit weniger als

3000 Exemplare insgesamt für den Spottpreis von 80 Pfennig

unters Volk kamen.

Das Urteil war in einer einzigen Nacht entstanden, nämlich

vom

22. auf den 23. September 1912, nach Kafkas eigenen Angaben

„von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug“ (T 460). An

der ästhetischen Eichlatte und der euphorisierenden Wirkung

auf den Autor gemessen, ist es praktisch ein Erstlingswerk,

obwohl hochwertige Texte auch davor verfasst wurden, später

zusammengefasst in den Hochzeitsvorbereitungen auf dem

Lande oder Beschreibungen eines Kampfes. Knapp 4 Jahre

später wird er an Kurt Wolffs Vertreter Georg Heinrich Meyer

schreiben: „Das ›Urteil‹, an dem mir eben besonders gelegen

ist, ist zwar sehr klein, aber es ist auch mehr Gedicht als

Erzählung, es braucht freien Raum um sich und ist auch nicht

unwert ihn zu bekommen.“ (B III 201) Es war sein erstes Werk,

dem er „Zweifellosigkeit“ (T 463) bescheinigte. Sein erstes

Heureka! - und das nach Hunderten von Seiten, die in knapp 15

Jahren entstanden waren und im Papierkorb landeten; nach der

ersten Fassung des Amerika-Romans und den schon

erwähnten, über 8 Jahre verteilten kleineren Arbeiten, von

denen acht kleine Prosastücke in der Zeitschrift Hyperion

veröffentlicht waren. Kafka war inzwischen 29 Jahre alt, er

blickte auf eine fünfjährige Praxis als Versicherungsjustitiar und

Spezialist für Arbeitsunfälle zurück. Ein Gefühl plagte ihn, dass

sein Leben nutzlos vergehe, wenn er es nicht dem Schreiben

widme. Das Jahr 1912 brachte mit dem Urteil nach heutiger

Sicht den Durchbruch und die (vorübergehende) Wende, wenn

sich auch an den Lebensumständen des Autors nichts änderte.

In seiner wohl produktivsten Arbeitsperiode wird nun der

„amerikanische Roman“ in einer Neufassung unter dem Titel

Der Verschollene auf mehrere hundert Seiten vorangetrieben.

Kafka dachte in diesem Jahr zum erstenmal an eine

Buchpublikation.Er hatte am 14. August an Ernst Rowohlt

geschrieben und ihm ein „kleines Buch“ in Aussicht gestellt. Es

erschien im selben Jahr unter dem Titel Betrachtung mit 18

Prosaskizzen in einer Auflage von 800 nummerierten

Exemplaren.

In jenem regnerischen, kalten Sommer 1912 hatte er eine

Woche in Weimar, danach drei Wochen in ›Just‘s Jungborn‹,

einem FKK-Freiluftsanatorium zwischen Harzburg und Ilsenburg

im Harz, verbracht. Wieder zurück in Prag, hatte er noch im

August auf einer Gesellschaft die Prokuristin Felice Bauer

kennen gelernt, seine spätere Verlobte (bis Ende 1917), die aus

Berlin zu Besuch kam und bei seinem Freund Max Brod

verkehrte. Ihr widmete er dann auch Das Urteil. Das Werk

ist

ein Reflex auf die sich real anbahnende Geschichte: die eines

Junggesellen, der ein erfolgreicher Versicherungsjurist und

erfolgloser Schriftsteller ist; der in einer bestimmten

Konstellation seines Lebens eine Frau trifft, die seine

bürgerlichen Fantasien entzündet und seine unbürgerlichen

desillusioniert. Dass die Frau Felice heißt (also Glück verspricht)

und dass sie mit dem Nachnamen Bauer für eine gewisse

Bodenständigkeit steht, passt zur Zwiegespaltenheit Kafkas in

Sachen Liebe und induziert Hochspannung.

Erst zwei Tage vor der Niederschrift hatte er seinen ersten Brief

an Felice geschrieben. Bei seiner chronischen Bindungsangst

bedeutete Verliebtsein Alarm, Aufgewühltsein. Ihre Initialen

fließen samt den Anklängen an "Bauer" in den Namen der Braut

ein: Frieda Brandenfeld. Kafka wird das später bewusst. Noch

immer wohnt er in der Wohnung der Eltern (das wird sich erst

in seinem 31. Lebensjahr für kurze Zeit ändern). Er wohnt in

der Niklasstraße 36 im fünften und obersten Stock des

Eckhauses ›Zum Schiff‹. Das liegt direkt am Brückenkopf der

damals neuen Čechbrücke. Der Blick vom Fenster seines

Zimmers geht über die von vier engelgekrönten Säulen

flankierte Brücke mit Tramlinie und Mautstation auf die

Grünanlagen des Belvedere-Plateaus und die Kronprinz-Rudolf-

Anlagen. Es ist dieser Blick auf die Moldau und die Straße

dorthin hinab, der ihm einige Male in diesem Jahr das

Selbstmordszenario eingab. So auch Anfang Oktober 1912,

zwei Wochen nach dem Durchbruch: „Ich bin sehr lange am

Fenster gestanden, und es hätte mir öfters gepasst, den

Mauteinnehmer auf der Brücke durch meinen Sturz

aufzuschrecken.“ Vier Jahre davor hatte er geschrieben: „Ich

passte vorige Woche wirklich in diese Gasse, in der ich wohne

und die ich nenne ›Anlaufstraße für Selbstmörder‹, denn diese

Straße führt breit zum Fluss, da wird eine Brücke gebaut“ – die

eben erwähnte Čechbrücke.

Im Urteil blickt nun ein scheinbar abgeklärter Georg

Bendemann ebenfalls „aus dem Fenster auf den Fluss, die

Brücke und die Anhöhen am anderen Ufer“. Wir sind am Anfang

der Erzählung und genau 24 Textseiten von seinem Selbstmord

entfernt. Der geschieht nicht als Fenster-, sondern als

Brückensturz und auf den ersten 16−17 Seiten ist davon nichts

zu ahnen. Erst mit dem „Nein!“ des scheinbar

abgewirtschafteten Vaters ändert sich alles, als er ihn ins Bett

legt und mit der zweideutigen Bemerkung beschwichtigt: „Sei

nur ruhig, du bist gut zugedeckt“. Dann geht alles sehr schnell.

Es fängt also sehr harmlos an und wird dann plötzlich sehr

ernst, oder es kratzt ein wenig an der Oberfläche und wird dann

plötzlich sehr ›tief‹.

An Felice Bauer, die Muse des kleinen Werks, schreibt Kafka am

3. Juni 1913: „Findest Du im Urteil irgendeinen Sinn, ich meine

irgendeinen geraden, zusammenhängenden, verfolgbaren Sinn?

Ich finde ihn nicht und kann auch nichts darin erklären.“ (B I

201) Ein paar Tage später kommt er zum Schluss:

„Das ›Urteil‹ ist nicht zu erklären. [...] Die Geschichte steckt

voll Abstraktionen, ohne dass sie zugestanden werden. Der Freund ist

kaum eine wirkliche Person, er ist vielleicht eher das, was dem Vater

und Georg gemeinsam ist. Die Geschichte ist vielleicht ein Rundgang

um Vater und Sohn und die wechselnde Gestalt des Freundes ist vielleicht

der perspektivische Wechsel der Beziehungen zwischen Vater und Sohn.

Sicher bin ich dessen aber auch nicht.“ (B I 205)

Dreimal "vielleicht": Offensichtlich kann (oder will) der

Autor

die Geschichte selbst nicht erklären. Er weiß aber: nur so und

nicht anders ist es richtig. Die Intuition erweist sich als größer

denn alle Vernunft. Oder: sie findet erstmals die Zustimmung

des Verstands, weil sie unbeirrt ist - und das ohne Erwähnung

der Psychologie . Seine Unfähigkeit zur psychologischen

Deutung scheint gerade eine der Voraussetzungen für das

Entstehen dieser Geschichte im Sinn eines ›Geschehenlassens‹

zu sein. Gleichwohl hält er er am 23. September 1912 im

Rückblick auf die Niederschrift fest: „[...] Gedanken an Freud

natürlich [...].“ (T 461)

Eines war ihm aber wohl bewusst: dass mit dem Feld der Liebe

der wahre Schauplatz eines jeden Psychodramas und darüber

hinaus das Schlachtfeld der Sozialisation betreten wird:

„Folgerungen aus dem ›Urteil‹ für meinen Fall“, schreibt er am

14. August 1913 - und das erweist sich als hellsichtig: „Ich

verdanke die Geschichte auf Umwegen ihr [Felice Bauer, Vf.].

Georg geht aber an der Braut zugrunde.“ (T 574) Aus seinem

Tagebucheintrag vom 11. Februar 1913 lässt sich erkennen,

wie sehr er darum rang, das eigene Innere überhaupt auf die

Welt zu bringen, und wie abstoßend die eigene Innenwelt, wie

abstoßend allein schon die Introspektion als solche ihm

erschien. Die Geschichte, schreibt er dort, sei „wie eine

regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt“ aus ihm

herausgekommen (T 491). Der „Freund“ in Petersburg trägt die

Merkmale jener „Geburt"; er ist Bendemanns alter ego inferior

oder, um es mit den Worten Arno Grüns zu sagen: der Fremde

in ihm.

Sehen wir uns die Entwicklung im Handlungsverlauf einmal

näher an. Am Anfang steht ein bürgerlicher Scheinfriede, ein

Schönwettersonntag im Frühling. Georg Bendemann hat seinem

nach Russland emigrierten Freund endlich die Verlobung

mitgeteilt. Er verschließt den Brief und blickt aus dem Fenster

vermutlich auf jene Čechbrücke. Er scheint mit sich zufrieden.

Der Freund ist im (fast peinlichen) Gegensatz zu ihm ein

Gescheiterter, einer, „der sich offenbar verrannt hatte“, wie es

heißt; einer, dessen Geschäfte nicht gut gingen und der sich

„für ein endgültiges Junggesellentum ein[richtete]“ (U 6).

Georg hat ihm die Verlobung "angezeigt", wie es im

konventionellen Jargon heißt. "Die beste Neuigkeit",

schreibt er,

habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. Ich habe mich mit einem

Fräulein Frieda Brandenfeld verlobt, einem Mädchen aus einer wohlhabenden

Familie, die sich hier erst lange nach Deiner Abreise angesiedelt

hat, die Du also kaum kennen dürftest. Es wird sich noch Gelegenheit

finden, Dir Näheres über meine Braut mitzuteilen, heute genüge Dir,

dass ich recht glücklich bin und dass sich in unserem gegenseitigen

Verhältnis nur insofern etwas geändert hat, als Du jetzt in mir statt

eines ganz gewöhnlichen Freundes einen glücklichen Freund haben wirst.“

(U 12)

Auch der psychologisch ungeschulte Leser nimmt in diesen

blutleeren Zeilen das Zittern wahr, das in Bendemann vorgeht.

Der Lügendetektor hätte heftig ausgeschlagen. Nicht, weil es

gelogen wäre, sondern weil es gar nicht Bendemann ist, der da

schreibt. Und: weil der Freund nicht der Freund ist. Beide

Figuren sind auch der jeweils andere, ergänzen sich zu einer

Person. So ist der Peterburger der spiegelbildlich andere

Bendemann - und umgekehrt. Er steht für Einsamkeit,

Misserfolg, Heimatlosigkeit, Selbstentfremdung: für den

Alptraum des Scheiterns eines erfolgreichen Bürgers und

Geschäftsmanns. Bendemann-junior auf der anderen Seite

entspringt einem diametral entgegengesetzten Alptraum: dem

vom Opportunismus, der Erfüllung standardisierter

Rollenideale, der Übersozialisation und Selbstentfremdung.

Die hohlen Phrasen in diesem Brief sind nichts als

Tagesordnungs- und Selbstbeschwichtigungsgeschätz

angesichts gewisser Melancholien, die alte Gefahren

heraufbeschwören (des Scheiterns, der Verführung etc.): eine

Situation, die an das opening von Goethes Faust denken lässt,

wenn ein kollektives Subjekt in der Zueignung sinniert: "Ihr

naht euch wieder, schwankende Gestalten!/Die früh sich einst

dem trüben Blick gezeigt." Bendemanns bürgerliche Existenz

lässt durchscheinen, aus welchem Stoff sie gemacht ist: den

Mühen des Genügens, den Schmerzen des Verbiegens, dem

Verzicht auf vitale Selbsterfüllung in Lust und Leid. Der

Arrivierte dreht sich um und sieht die Durststrecke, auf der er

gekommen ist, spürt dabei, wie Goethe, "ein längst entwöhntes

Sehnen/ Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich". Das Nahe

wird plötzlich fern und das Weite kommt gefährlich nah: "Was

ich besitze seh ich wie im Weiten,/Und was verschwand wird

mir zu Wirklichkeiten." Der Firmenchef, die schwarzen Zahlen

der Buchhaltung, sogar die Braut: Ideenwelten mehr als

Realitäten, Abstraktionen des Wohlsituierten, gut Angepassten.

Der Petersburger Freund im fernen Russland: Wie wird er

beneidet, wie wird er bemitleidet. An ihm kritallisiert sich

Selbstmitleid und Frustration spiegelbildlich, umgekehrt

proportional. Die seitenlange Reflexion über des Freundes

Misserfolge im Ausland nennt nirgends geschäftliche Gründe für

dessen Scheitern. Seine Kränklichkeit scheint dafür

verantwortlich. Daneben der selbstgerechte Standpunkt, dass

in „der Fremde“ nichts gelingen kann: „So arbeitete er sich in

der Fremde nutzlos ab, der fremdartige Vollbart verdeckte nur

schlecht das seit den Kinderjahren wohlbekannte Gesicht,

dessen gelbe Hautfarbe auf eine sich entwickelnde Krankheit

hinzudeuten schien.“ (U 6) Heute würde man das Wort loser

verwenden, das ja unterstellt, der Misserfolg sei ein Desaster

und eine Dummheit obendrein. Der Petersburger sei eben, so

heißt es, „ein altes Kind [...] und [habe] den erfolgreichen, zu

Hause gebliebenen Freunden einfach zu folgen“, wenn er sich

zurückverirrte. Bei diesem Jugend-alter ego kann Georg

Bendemann sich nicht nur keinen ›Erfolg‹ (von folgen),

sondern

auch keine reife Entwicklung vorstellen. Besonders in dieser

›Zurückgebliebenheit‹ wird der Freund als Pendant erkennbar,

das dem „junge[n] Kaufmann“ (U 5) sein wahres Seelenalter

zurückwirft. In dem Petersburger Zerrbild erscheint Bendemann

gewissermaßen physikalisch gebrochen (to bend). Was an ihm

menschlich genuin sein mag, aber eben nicht opportun ist,

gleicht einer vorzivilisatorischen Kopie, einem idealen "Ur-Ich"

vor aller Normierung in den Prägestöcken der kapitalistischen

Geschäftswelt. In seinem Licht muss sich nun der

geschäftstüchtige Bendemann wie ein Versager vorkommen,

der allerdings gesellschaftlich recht hat (deshalb zeigt der

Projektionspfeil auch in die Fremde). Zu seiner geistigen

Heimat gehören neben dem Wertdenken des Geschäftsmanns

und der Braut, mit der er „recht glücklich“ ist (U 12), das ganze

Inventar an verabredeten Durchschnittlichkeiten, die in einer

Massengesellschaft vitale Ereignisse ersetzen. Weil ihm das

angepasste Leben materiellen und sozialen Erfolg beschert und

die kindliche Versagersuggestion (oder den Versagerfluch) auf

Abstand hält (solange der Petersburger Freund nicht ins Haus

steht), richtet er sich darin ein. Der Freund liefert ihm die

Kontrastfolie, die auf diese innere Distanz noch nicht gefährlich

wird. Ihre Ausstattung mit negativen Vorzeichen hilft ihm die

Mühen des Opportunismus rechtfertigen. Das Gegenbild des

Unmaskierten und offenbar Unmaskierbaren − „der fremdartige

Vollbart verdeckte nur schlecht das seit den Kinderjahren

wohlbekannte Gesicht“ (U 6) − wurde ihm bei aller

Entfremdung zu einem Gegengewicht, dem er, wenn man so

will, sein Gleichgewicht verdankt, und wurde so zum Alibi für

die verpasste Selbstverwirklichung.

Den schwierigen Zusammenhalt der Gegensätze drückt Kafka

also in dieser Doppelgängerkonstruktion aus, die den

eigentlichen Konfliktgenerator der Erzählung bildet. Georg −

das verrät seine unpersönliche Sprache – ist in seinem

Erwachsenenleben ein Massenstereotyp geworden, das eines

Tages wieder nach Menschsein verlangt und spürt, dass es aus

der Komplizenschaft mit der normierenden Autorität

hervorgegangen ist. Als er das Zimmer seines Vaters betritt,

um ihm zu sagen, „dass [er] nun doch nach Petersburg [s]eine

Verlobung angezeigt habe“ (U 15), ist er noch ganz

Bendemann-Junior, der es geschafft hat, nach dem Tod der

Mutter, vor allem dem damit verbundenen Rückzug des Vaters

aus den vorderen Reihen der Firma, das Personal zu verdoppeln

und die Umsatzzahlen zu verfünffachen. Im Zimmer ist es

dunkel, der Schatten einer hohen Mauer fällt auf das Fenster.

Das Privileg der Aussicht auf den Fluss hatte er, der Sohn, sich

angemaßt, der aber nun, geplagt von Gewissensbissen, dem

Vater den Tausch anbietet. „[M]ein Vater ist noch immer ein

Riese“ (U 14), wundert er sich, hat er ihn doch „schon seit

Monaten“ (U 13) nicht mehr in seinem stickigen Zimmer

besucht. In dem „noch“ kommt das noch nicht ganz geklärte

Größenverhältnis zwischen den beiden zum Ausdruck: Georg

überragt seinen Vater, aber eben doch „noch“ nicht genug, um

zu triumphieren. Schwächemerkmale, wie sie der Freund

aufwies, erscheinen nun auch beim Vater. Sie sind von

Bendemann-Junior gern gesehen, sind sie doch die Trophäen

seines Sieges. Konkret hat der Vater „irgend eine

Augenschwäche“ (U 14) und einen „zahnlosen Mund“ (U 16),

dazu ein „müdes Gesicht“ unter „struppige[m] weißen Haar“ (U

19).

Es überrascht uns deshalb nicht, wenn wir den Vater bald sagen

hören: „Wohl kenne ich deinen Freund. Er wäre ein Sohn nach

meinem Herzen.“ (U 22) Das sagt er jetzt, wo er auf dem Punkt

der Wahrheit ist, und wir ahnen: Auch für den Vater war der

Freund einst ein ungeliebter Sohn. Das war vor drei Jahren,

als

er noch selbst Patriarch der Familie und unangefochtener

Firmenchef war und jenen Freund bei dessen Besuch in der

Heimat seine „Abneigung“ (U 20) spüren ließ – ja, Patriarch der

Familie war er überhaupt nur, solange er den Freund in der

Fremde wusste: auch dieser also ein entfremdetes alter ego

des

Vaters. Mit dem Tod der Frau setzte ihn dann aber die Trauer

auf Erinnerung und spülte Urgestein herauf. Menschliches

Gebrechen lernt er nun überhaupt erst kennen. Erst im

Bindungsverlust geht ihm die Dimension der Liebe auf. Der

Freund wurde also auch ihm zum Spiegelbild – oder das

Spiegelbild zum Freund: letztere Option hält Kafka ausdrücklich

bereit, indem er den Vater die Existenz eines realen oder doch

im landläufigen Sinne ›wirklichen‹ Freundes bestreiten lässt:

„Du hast keinen Freund in Petersburg.“ (U 19)

An dieser Stelle im Text folgen Vorwürfe des Vaters, Georg

habe den Freund deswegen betrogen, weil dieser „ein Sohn

nach [s]einem Herzen“ gewesen sei, und es sei ihm nur darum

gegangen, ihn ›unterzukriegen‹, um zu heiraten (U 23).

Eifersucht also kommt ins Spiel, um Liebe oder Nicht-Liebe geht

es jetzt in erster Linie, und damit sind wir am Punkt der

Wahrheit und am Angelpunkt der Psychomechanik, die alles auf

das tragische Ende hin beschleunigt. Im Augenblick seines

Triumphs, als der Vater „aufrecht im Bett“ steht – eben hat er

noch wie ein Kleinkind mit Georgs Uhrkette gespielt -, ist sein

„Schreckbild“ eine Mischung aus Offenbarung, Selbstbetrug und

grausam-taktischer Liebeserklärung (U 22f.). Der Vater prahlt

nicht einfach mit seiner Vitalkraft, als erhöbe er jetzt Anspruch

auf die frühere Herrschaft, sondern er spielt sich auf, um

seinem Sohn die Wahrheit zu sagen. Das hat zur Folge, dass

der in völlige Konfusion ›stürzt‹. Er gesteht ihm seine

enttäuschte Vaterliebe, er bezichtigt die Braut gemeiner

Verführungskünste und ihn selbst der Befriedigung sexueller

Lüste. Dann hält er ihm vor, er habe der „Mutter Andenken

geschändet“ (U 24). Das ist eine verräterische Formulierung, in

der sich der Vater selbst als "altes Kind" zu erkennen gibt,

wenn er die Ehefrau als „unsere[]“ Mutter bezeichnet. Diese

Eigenschaft war für den Petersburger Freund schon reserviert,

geht aber nun auf ihn über, da der Vater sich mit diesem in

dessen Schwäche identifiziert: „[...] der Freund geht zugrunde

in seinem Russland, schon vor drei Jahren war er gelb zum

Wegwerfen, und ich, du siehst ja, wie es mit mir steht.“ (U 28)

Er wirft ihm sein gesellschaftliches Leben vor, die Maskerade,

die Georg überhaupt erst nach außen handlungs- und

geschäftsfähig machte: „Und mein Sohn ging im Jubel durch die

Welt [...] überpurzelte sich vor Vergnügen und ging vor seinem

Vater mit dem verschlossenen Gesicht eines Ehrenmannes

davon!“ (U 25) Schließlich sagt er ihm auf den Kopf zu, er sei

unreif, und das in einer Formulierung, die einer absurden Logik

folgt: „Wie lange hast du gezögert, ehe du reif geworden bist!

Die Mutter musste sterben, sie konnte den Freudentag nicht

erleben [...].“ (U 27f.) Hier soll der Sohn die Verantwortung

nicht nur für seine verhinderte seelische Reife übernehmen,

sondern auch – über eine assoziative Falle – für den Tod der

Mutter: eine doppelte und doppelt unmögliche Bürde für einen

Menschen. Das ist argumentative Hexenkunst, die den Vater in

seiner infantilen Abhängigkeit besser charakterisiert als seine

theatralischen Posen. Sie äfft Georg in Ermangelung der

Argumente – auf welche Logik soll er denn antworten? – nur

noch ohnmächtig nach, wobei auch er vollends sein

erwachsenes Gesicht verliert.

Die Braut wird in dieser Erzählung zum Testfall der psychischen

Gesundheit der Figuren. Sie selbst tritt als Handelnde zwar

nicht in Erscheinung, ist aber umso präsenter als psychische

Energie. Kafkas Verwirrspiel sorgt dafür, dass wir es nicht nur

mit einer, sondern gleich mit mehreren Eifersuchten zu tun

haben. Vater Bendemann ist eifersüchtig auf Georg, dessen

Braut er auf ihre Geschlechtsmerkmale reduziert („weil sie die

Röcke gehoben hat“); damit verrät er freilich sein erotisches

Interesse als Nebenbuhler. Eifersüchtig ist er auch auf die

Braut, die ja nun ins Familiengefüge eingreift. Sie stört das

mühsam eroberte Gleichgewicht und droht ihm den Sohn (und

damit auch das Produkt seiner eigenen Frau) wegzunehmen,

und das in einer Situation, wo er zum "alten Kind" degenerierte

und sich Georg schon unterworfen hat. Das Dritte, was ihn

eifersüchtig macht, ergibt sich aus dem Blickwinkel seiner Frau,

in deren Andenken er lebt. Aus diesem Blickwinkel ist er

eifersüchtig auf die Braut, als deren ›Nebenbuhlerin‹ er sich

fühlt. An diese weibliche Eigenschaft erinnert sein Schlafrock,

den er zur Demonstration der Verführungskünste der Braut

hochrafft. Als seien diese Eifersuchten nicht schon genug,

kommt nun noch die Eifersucht der Braut auf den Freund dazu

und die des Freundes auf die Braut.

In diesem Schmelzofen der Eifersuchten ist bald ein Zustand

erreicht, in dem Georgs Ich seine Materialschwäche offenbart

und sich auflöst. Die Braut hat dabei eine auslösende Rolle.

Kafkas Eindruck, "Georg geht aber an der Braut zugrunde"

(T,

S. 574), ist also richtig, wenn die Braut auch nicht der einzige

Grund ist. Man könnte sagen, dass sie der Zünder ist, der die

bewusste Aufspaltung erst ermöglicht. Im Medium des

Erotischen kommen eben alle Emotionen ans Licht. Das

Unbewusste wird virulent. Die Wahrheit der Seele lässt sich

nicht mehr verbergen. Die Braut ist gewissermaßen der

Ernstfall der Selbstoffenbarung.

In dieser Geschichte begegnet uns ein Konfliktmodell, das nicht

einseitig Opfer- und Täterrolle an Vater und Sohn vergibt,

sondern das beiden Figuren beide Rollen zuweist. Es ist nicht in

erster Linie ein Modell des individuellen Scheiterns. Letztlich

läuft ja doch alles auf eine Sabotage des natürlichen

Generationenwechsels hinaus. Nicht Regeneration, sondern

Degeneration findet hier statt! Das ist also mehr als ein

„Widerstreit zweier Generationen“, wie Milena Jesenskà in

ihrem Nachruf auf Franz Kafka schrieb (MI 380). Und obwohl

Parallelen zu gewissen Initiationsritualen bei indigenen Kulturen

ins Auge fallen, etwa der regressus ad uterum im „Tode des

Ertrinkens“, geht die Geschichte in Initiationssymbolik nicht

auf. Das emotionale Erwachsenwerden Georg Bendemanns hat

unter diesen Umständen schließlich keine Chance.

Welch gewaltiges Potential an Destruktivität in einer Struktur

wie dieser schlummert, wenn sie kein Einzel-, sondern der

Kollektivfall ist, das lässt die Geschichte der industrialisierten

Länder erahnen. An diese Geschichte lässt der gleichgültige

Strom des Verkehrs denken, der Georgs Fall übertönt. Es ist ein

letzter sinnloser Dialogversuch, wenn seine letzten Worte

zweimal von Liebe sprechen, und zwar an die Adresse seiner

Eltern, die das nicht hören können: "Liebe Eltern, ich habe euch

doch immer geliebt".

Es ist für die psychoanalytische Brille klar, dass Momente des

Ödipusmythos in dieser Erzählung strukturbildend sind. Es kann

darüber hinaus aber gezeigt werden (und das tun wir heute

zum erstenmal!), dass der mythologische Leitgedanke im

Prinzip dem Prometheusmythos folgt. Das Urteil besetzt alle

Rollen der mythischen Vorlage. Georg Bendemann ist ein

Prometheus, der von Göttervater (oder Vatergott) Zeus als

Rebell befehdet, von einem Bruder namens Epimetheus (dem

Freund) und einer Pandora (der Verlobten) sabotiert wird und

der dann im Aufstand gegen die Opferaltäre der Väter sein

Lebensrecht verliert. Die Fronten verlaufen hier nicht klar

zwischen Freundes- und Feindesland, ja nicht einmal entlang

einer bestimmten Kampflinie; sie sind nicht eindeutig auf

verschiedene Subjekte verteilt, sondern sie spalten ein und

diesselbe Person in psychische Parteien. Analog bilden sich

monströse Personalunionen, die jeden Identitätsbegriff

überfordern: Der Rebell verschmilzt mit dem Herrscher, der

Herrscher kollaboriert mit dem Aufständischen. Jeder trägt den

andern in sich und bekämpft sich selbst: ein Bild der Psyche in

ihren Kämpfen, besonders in autoritären Verhältnissen. Ein Bild

der Psyche von einer archaischen Wucht, die nach dem

Vergleich mit den Gigantomachien der (antiken) Mythen ruft.

Die letzten Anklänge an eine (kosmologische) Ordnung gehen

in diesem Wirrwar verloren – und doch hat selbst dieses Chaos

noch seine Ordnung. Das beweist Kafkas Geschichte in ihrer

ästhetischen Qualität und ihrem wider alle Abrede behaupteten

"verborgenen Sinn". Georg Bendemann, der Freund, der Vater:

sie alle sind wie ein Gewölbe mit seinen Kraftgegensätzen eins

− bis eine vierte Kraft die statischen Verhältnisse zum Kippen

bringt.

Im Mythos ist Pandora die Gegenkraft, die dem schwachen

Epimetheus durch göttliche Intervention untergeschoben wird.

Der nimmt sie trotz der Warnungen seines Bruders ihrer Reize

wegen zur Frau. Damit ist, so oder so, das Unheil in die Wiege

der Familie gelegt. Die Eva prima, die Frau par excellence, kann

im Haus des Rebellen als dessen Verwandte den desto größeren

Schaden anrichten, als sie nun in der Sphäre der Menschen

wirkt, deren Eden sie mittels ihrer Büchse (der einstmaligen

Schlange) zerstört. Pandora, die Allesgeberin, wird zur

Allesnehmerin. Sie hat das letzte Wort und ist die späte Rache

des Göttervaters (oder Vatergottes), der Prometheus für sein

Rebellentum bestraft. In Kafkas Adaption scheitert, genau

genommen, kein Prometheus beim Versuch eine neue

Kosmologie zu gründen, sondern eine neue Kosmologie – die

der Götterdämmerung - scheitert daran, einen Prometheus zu

finden, der die Partei der Menschen ergreift. Der

Kaukasusfelsen, an dem noch der griechische Titan letzten

Endes seine Befreiung durch Herakles erfährt, wird zum

endgültigen Grab. Der Mensch verliert damit seinen Ziehvater

und Verbündeten und bleibt sich selbst überlassen.

Man hat vom Anthropozän gesprochen als dem Zeitalter des

Menschen nach dem Holozän, dem Zeitalter, in dem der Mensch

in den Weltenlauf eingreift. Kafka hat dazu seine dezidierte

Meinung gesagt in seinem "Bericht für eine Akademie". Der

Weg vom Affen zum Menschen ist sowohl im Allgemeinen wie

im Besonderen (als Prozess der Zivilisation, als Sozialisation)

eine Sackgasse, eine von Degeneration begleitete

anthropologische Entgleisung. Der Affe Rotpeter betrachtet

seine Menschwerdung als notwendiges Übel, als Strategie der

Assimilationsvernunft. Geschrieben wurde das einige Jahre

nach dem Urteil, als der Kriegslärm des Ersten Weltkriegs nach

Prag drang, wo Kafka einen Steinwurf vom Hradschin in der

Alchemistengasse seine "Arbeitswohnung" hatte. Zu der

Mythenfigur Prometheus merkt er an:

"Von Prometheus berichten vier Sagen. Nach der ersten wurde

er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus

festgeschmiedet und die Götter schickten Adler, die von seiner immer

nachwachsenden Leber fraßen.

Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor den zuhackenden

Schnäbeln immer tiefer in den Felsen bis er mit ihm eins wurde.

Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen,

die Götter vergaßen, die Adler, er selbst.

Nach der vierten wurde man des grundlos Gewordenen müde. Die Götter

wurden müde, die Adler. Die Wunde schloss sich müde.

Blieb das unerklärliche Felsgebirge.“ (N II 69f.)

Zu hinterfragen ist nichts von alledem: "Die Sage versucht das

Unerklärliche zu erklären; da sie aus einem Wahrheitsgrund

kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden." Auch heute

abend war nichts zu hinterfragen, allenfalls zu zeigen – und zu

hören sowieso (ich meine die Lesung von Susa Ramsthaler).

Kafkas Jugendfreund Willy Haas schrieb in der Zeitschrift Forum

1957:

"Kafka hat alles gesagt, was wir zu sagen hatten und nicht

gesagt haben, nicht sagen konnten. [...] Ich kann seine Bücher wie

im Traum lesen. Ich begreife nicht, was es an ihnen zu erklären gibt.

Hinter diesen Geschehnissen stehen immer wieder nur sie selbst, nichts

anderes." (E, S. 83)

Für manche von uns ist das wie bei einem Musikstück, das wir

hören oder selbst spielen. Wir finden es gut und irgendwie

bedeutsam. Es geht uns unter die Haut oder ans Herz. Es

erschüttert uns bis ins Mark und treibt uns Schauer über den

Rücken. Es ist klar, dass es in uns, ja von uns handelt. Aber wir

könnten nicht sagen, warum. „Findest Du im Urteil irgendeinen

Sinn, ich meine irgendeinen geraden, zusammenhängenden,

verfolgbaren Sinn? Ich finde ihn nicht und kann auch nichts

darin erklären“ (B I 201), sagt Kafka. Der Dichter, sagt Kleist

(den Kafka verehrt), "kann auch das sagen, was er nicht sagt"

(1993, S. 757) – und ist sich dessen kaum bewusst (ergänzen

wir). "Mutato nomine de te fabula narratur", sagt Horaz.

"Unter

anderem Namen, handelt die Geschichte von dir."

©Oberlin